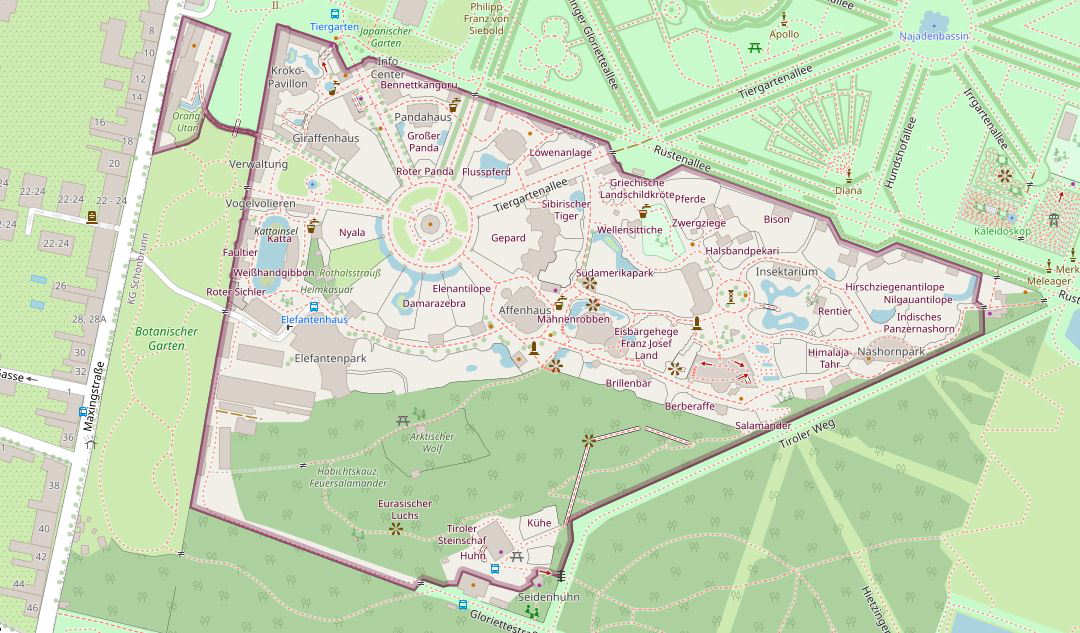

Tiergarten Schönbrunn

Der Tiergarten Schönbrunn wurde im Juli 1752 gegründet und ist damit der älteste noch bestehende Zoo der Welt. Erste Pläne entstanden bereits 1745, als Kaiser Franz I. den Architekten Jean Nicolas Jadot de Ville-Issey mit dem Entwurf für eine Menagerie im Park der Sommerresidenz Schönbrunn beauftragte. Um nachvollziehen zu können, zu welcher Zeit der Tiergarten entstand, erlauben wir uns einen kurzen Rückblick auf die Zeit von 1745 bis 1753:

- 1745 wird Jacques Étienne Montgolfier geboren. Er gilt zusammen mit seinem Bruder Joseph Michel als Erfinder des Heißluftballons.

- 1747 wird das von König Friedrich II. von Preußen in Auftrag gegebene Schloss Sanssouci in Potsdam fertiggestellt.

- 1748 beendet der Aachener Friede den Österreichischen Erbfolgekrieg zugunsten Maria Theresias.

- 1751 entdeckt der schwedische Chemiker Axel Frederic Cronstedt das Element Nickel.

- 1752 führte das Königreich Großbritannien den Gregorianischen Kalender ein.

- 1752 experimentiert Benjamin Franklin mit einem Drachen im Gewitter und provoziert einen Blitzeinschlag. Der Versuch ist die Grundlage für die Entwicklung von Blitzableitern.

- 1753 veröffentlicht Carl von Linné die zweibändige "Species Plantarum", die Grundlage der botanischen Nomenklatur.

Schon im Jahre 1770 kam der erste Elefant nach Wien, 1781 folgten Wölfe, Bären und im Jahre 1800 zählten Eisbären, Großkatzen, Hyänen und Kängurus zu den Publikumsmagneten. Bereits 1828 war die erste Giraffe zu sehen. 1996 wurden das Schloss und der 160 Hektar große Schlosspark, zu dem auch der 17 Hektar große Tiergarten zählt, zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. 2018 wurde Schönbrunn zum 5. Mal zum besten Zoo Europas gekürt. Auf einer Fläche von 17 Hektar leben ca. 8.000 Tiere aus 700 Arten.

Westlicher Kleiner Panda

(Ailurus fulgens)

Großer Panda

(Ailuropoda melanoleuca)

Brillenbär

(Tremarctos ornatus)

Nördlicher Koala

(Phascolarctos cinereus cinereus)

Berberaffe

(Macaca sylvanus)

Totenkopfaffe

(Saimiri sciureus)

Afrikanische Elefanten

(Loxodonta africana)

Panzernashorn

(Rhinoceros unicornis)

Flusspferd

(Hippopotamus amphibius)

Wasserschwein

(Hydrochaeris hydrochaeris)

Arktischer Wolf

(Canis lupus arctos)

Mandschurenkranich

(Grus japonensis)

Felsenpinguin

(Eudyptes moseleyi)

Königspinguin

(Aptenodytes patagonicus)

Felsensittiche

(Cyanoliseus patagonus)

Weißstirnspint

(Merops bullockoides)

Roter Flamingo

(Phoenicopterus ruber ruber)

Waldrapp

(Geronticus eremita)

Der Naturerlebnispfad

Der Tiergarten Schönbrunn kümmert sich nicht nur um exotische Tierarten, sondern ist gleichzeitig bemüht, den letzten Zipfel Wienerwald und die heimischen Wildtiere zu bewahren.

2009 wurde der Baumkronenpfad errichtet. Dieser führt in einer Höhe von zehn Metern durch das Blätterdach der Bäume und bietet einem tollen Ausblick auf den Tiergarten, das Schloss Schönbrunn, die Stadt und auf einheimische Tiere. Bisher konnten 74 Vogelarten beobachtet werden, darunter auch gefährdeten Tierarten. Außerdem leben hier Eichhörnchen, Fledermäuse und Füchse. In Freilandterrarien lassen sich einheimische Amphibien und Reptilien beobachten, zum Beispiel Feuersalamander, Gelbbauchunken, Bergmolche, Kreuzottern, Smaragd- und Mauereidechsen.

Eichhörnchen

(Sciurus vulgaris fuscoater)

Feuersalamander

(Salamandra salamandra)

Das Aquarien- und Terrarienhaus

Das Aquarien- und Terrarienhaus wurde 1959 eröffnet als eines der modernsten Aquarienhäuser der Welt. Vierzig Jahre später wurden Gebäude und Anlagen saniert und auf den neuesten Stand gebracht. Gleich am Eingang zum Aquarien- und Terrarienhaus leben die Beulenkrokodile. Das Aquarienhaus bietet einige Highlights, unter anderem Zagros-Molche, Pfeilschwanzkrebsen ein 80.000 Liter umfassendes Salzwasserbecken mit einem imposanten Korallenriff und hunderte bunte Fische aus dem Indopazifik, Seepferdchen und ein spezielles Strömungsaquarium für Quallen.

Antennen-Feuerfisch

(Pterois antennata)

Masken-Kaninchenfisch

(Siganus puellus)

Rotbandbrasse

(Pagrus auriga)

Kompassqualle

(Chrysaora fuscescens)

Europäische Languste

(Palinurus elephas)

Purpur-Seestern

(Echinaster sepositus)

Roter Piranha

(Pygocentrus nattereri)

Gelber Segelflossendoktor

(Zebrasoma flavescens)

Plattschwanz-Schwimmwühle

(Typhlonectes compressicauda)

Leopolds Stachelrochen

(Potamotrygon leopoldi)

Kalifornischer Rundstechrochen

(Urobatis halleri)

Tiger-Stechrochen

(Potamotrygon tigrina)

Im Terrarienhaus befinden sich die Große Anakonda, Kobras, Klapperschlangen, Pfeilgiftfrösche, Nashornleguane und einiges mehr. In einem Nachtbereich können nachtaktive Tiere wie Blumenfledermäuse, Kaiserskorpione und Salomonenskinke beobachtet werden. Auf dem Außengelände befindet sich eine Brutinsel für rote Flamingos, die Freianlage für die Riesenschildkröten, ein Teich für europäischen Sumpfschildkröten und einige Freilandterrarien für gefährdete heimische Amphibien und Reptilien, wie die Wiesenotter, die kleinste Giftschlange Europas.

Nashornleguan

(Cyclura cornuta)

Haiti-Glattkopfleguan

(Leiocephalus schreibersii)

Schwarzbrust-Schwarzleguan

(Ctenosaura melanosterna)

Krokodilteju

(Dracaena guianensis)

Chinesische Krokodilschwanzechse

(Shinisaurus crocodilurus)

Wickelschwanzskink

(Corucia zebrata)

Brillenschlange

(Naja naja)

Ungarische Wiesenotter

(Vipera ursinii rakosiensis)

Europäischer Laubfrosch

(Hyla arborea)

Das Regenwaldhaus

Das Regenwaldhaus wurde 2002 zum 250. Geburtstag des Tiergartens eröffnet. In Anlehnung an einen Berghang in Südostasien wurde ein lebensnahes Szenario für mehr als 400 Pflanzenarten und 60 Tierarten geschaffen, darunter Reptilien, Gliedertiere, Säugetiere, Vögel, Amphibien und Fische. Die ganzjährig tropischen Temperaturen von 25-35°C und eine Luftfeuchtigkeit von 70 bis 90% werden gesteuert durch das Zusammenwirken von Glasdachheizung, Wand- und Fußbodenheizung sowie einer Erdreichheizung. Nebelschwaden, Gewitterregen und grollende Donner sorgen für eine faszinierende Atmosphäre.

Gebänderter Fidschi-Leguan

(Brachylophus fasciatus)

Indischer Flughund

(Pteropus medius)

Nördliches Spitzhörnchen

(Tupaia belangeri)

Rotspiegelamazone

(Amazona agilis)

Blaukrönchen

(Loriculus galgulus)

Reisamadine

(Lonchura oryzivora)

Perlhalstaube

(Spilopelia chinensis)

Nördliche Batagurschildkröte

(Batagur baska)

Kleiner Winkerfrosch

(Staurois parvus)

Das Wüstenhaus

Das Wüstenhaus befindet sich außerhalb des Tiergarten Schönbrunn, in unmittelbarer Nähe des Eingangs Hietzing und des Palmenhauses. Das Gebäude wurde 1904 als Sonnenuhrhaus errichtet, diente später als Gewächs- und Überwinterungshaus für wertvolle australische und südafrikanische Pflanzen, später als Schmetterlingshaus bis es 1998 wegen Baufälligkeit geschlossen werden musste. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wurde das Gebäude im Jahr 2004 als neu eröffnet.

In einem Gemeinschaftsprojekt von Bundesgärten und Tiergartenverwaltung entstand mit dem Wüstenhaus das Gegenstück zum 2002 geschaffenen Regenwaldhaus im Tiergarten. Ein Rundgang führt durch verschiedene Wüstenlandschaften mit zahlreichen Pflanzen, Vögeln, Reptilien und Kleintieren. Sehenswert sind zudem das 70 Meter lange Glasröhrenlabyrinth für Nacktmullen (Heterocephalus glaber) und das Außengelände, in dem unter anderem die auf der Roten Liste der gefährdeten Tierarten gelisteten Europäischen Ziesel (Spermophilus citellus) zu sehen sind.

Das Bild der Dioscorea elephantipes zeigt keinen Schildkrötenpanzer, auch wenn es so aussieht. Es handelt sich überhaupt nicht um ein Tier oder das Teil eines Tieres, sondern um die Knolle einer Pflanze. Sie trägt den wissenschaftlichen Namen Dioscorea elephantipes und gehört zu den Jamswurzelgewächsen (Dioscoreaceae). Die aus Südafrika stammende rankende Pflanze hat dünne, hellgrüne Blätter. Sie wächst in ihrer natürlichen Umgebung im Winter und zieht dann ein, um mit dem in der Knolle gespeicherten Wasser den trockenen Sommer zu überstehen. Die Oberfläche der Knolle verdickt sich mit der Zeit und bildet geometrisch angeordneten Risse, ähnlich einem Schildkrötenpanzer. So erklärt sich auch der inzwischen veraltete Name Testudinaria elephantipes.

Dioscorea elephantipes

früher Testudinaria elephantipes

Europäisches Ziesel

(Spermophilus citellus)

Grüne Kröte

(Anaxyrus debilis)

Braunflügel-Mausvogel

(Colius striatus)

weiblicher Madagaskarweber

(Foudia madagascariensis)

weiblicher Madagaskarweber

(Foudia madagascariensis)

Diamanttaube

(Geopelia cuneata)

Oman-Dornschwanzagame

(Uromastyx thomasi)

Gila-Krustenechse

(Heloderma suspectum suspectum)

Hinweis:

Hinweis:

Die Bilder aus dem Tiergarten Schönbrunn haben wir bei mehreren Besuchen gesammelt. Zudem liegt unser letzter Besuch schon eine Weile zurück. Es ist daher möglich, dass die eine oder andere Art heute nicht mehr zu sehen ist.

Weitere Reiseziele in Wien